꿈은 왜 꾸는걸까? 프로이트·융·현대 학자들의 해석 정리

인간은 왜 꿈을 꾸는가?

인간은 누구나 꿈을 꿉니다. 매일 밤 잠을 자는 동안 뇌 속 어딘가에서 꿈이 시작되고, 때로는 선명하고 생생하게, 때로는 희미하게 사라지기도 하지요. 그런데 꿈은 왜 꾸는걸까? 단순한 상상의 산물일까요, 아니면 우리 마음속 깊은 곳에서 보내는 메시지일까요? 이 질문은 고대 철학자에서 현대 뇌과학자에 이르기까지 끊임없이 이어져 온 주제입니다.

저 역시도 오랫동안 반복되는 꿈 때문에 혼란스러웠던 적이 있었습니다. 예를 들어 ‘어두운 길에서 길을 잃는 꿈’을 꾸고 나면 하루 종일 불안한 마음이 사라지지 않았습니다. 왜 비슷한 꿈이 자꾸 반복되는 걸까 고민하다가, 심리학자들의 꿈 연구를 접하게 되었고 그때부터 제 삶을 바라보는 관점이 달라졌습니다.

이 글에서는 꿈을 바라본 다양한 시선을 정리하고, 그 해석이 우리의 삶과 어떤 점에서 연결되는지 알아보겠습니다. 프로이트, 융, 그리고 현대 뇌과학자들의 이론을 통해 꿈의 의미를 다각도로 살펴보고, 제가 경험한 사례도 곁들여 여러분이 자신의 꿈을 새롭게 바라볼 수 있도록 도와드리겠습니다.

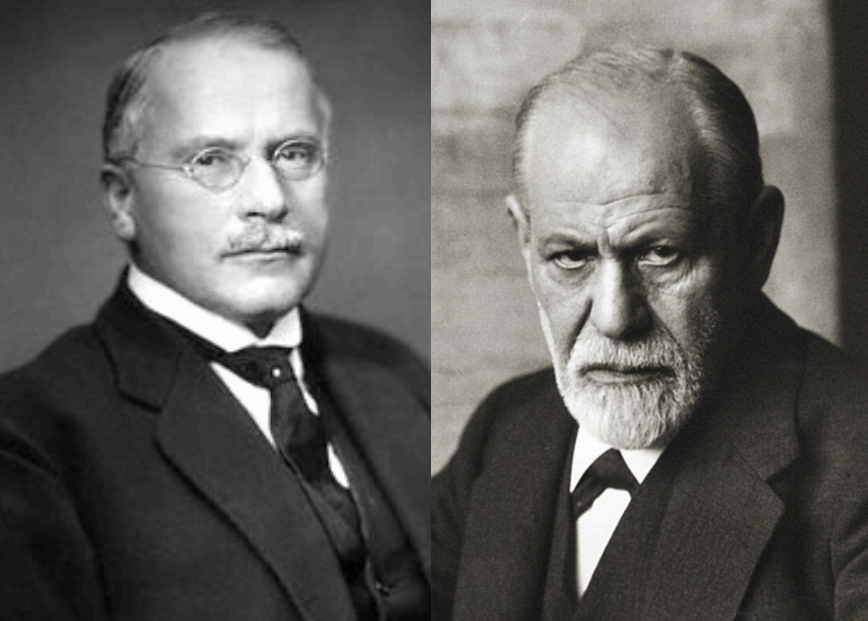

1. 프로이트 – 무의식적 욕망의 표현

꿈 연구의 출발점이라고 할 수 있는 사람은 바로 지그문트 프로이트(Sigmund Freud)입니다. 그는 1899년 《꿈의 해석》을 출간하며 꿈을 단순한 상상이 아니라 ‘억압된 무의식적 욕망의 표현’이라고 주장했습니다.

프로이트는 꿈속에는 두 가지 층위가 있다고 설명했습니다. 하나는 우리가 실제로 경험하는 명시적 내용(꿈의 표면적 장면)이고, 다른 하나는 숨겨진 잠재적 내용(억눌린 욕망, 무의식의 진짜 의미)입니다. 꿈의 해석은 이 잠재적 내용을 찾아내는 과정이라고 보았습니다.

예를 들어 누군가 높은 곳에서 떨어지는 꿈을 꾼다면, 그것은 단순한 낙하 경험이 아니라 실패에 대한 두려움, 혹은 무언가를 잃을까 하는 불안이 상징적으로 표현된 것일 수 있습니다.

한동안 저는 반복적으로 시험을 보는 꿈을 꾸었습니다. 시험지에 아무것도 쓰지 못하거나, 지각해서 허둥대는 장면이 계속 나왔죠. 당시 현실에서 저는 중요한 프로젝트를 앞두고 있었고, ‘실패하면 어떡하지’라는 불안을 무의식적으로 느끼고 있었습니다. 나중에 프로이트의 이론을 접하고 나서야 이 꿈이 제 마음속 깊은 불안을 드러낸 것임을 깨닫게 되었습니다.

2. 칼 융 – 집단 무의식과 상징의 언어

프로이트의 제자였던 칼 구스타프 융(Carl Gustav Jung)은 스승의 이론에 동의하면서도 한계를 느끼고 독자적인 분석심리학을 발전시켰습니다. 융에게 꿈은 단순히 개인적 욕망의 표현을 넘어서, 인류 전체가 공유하는 집단 무의식과 깊은 관련이 있다고 보았습니다.

집단 무의식 안에는 수많은 원형(archetype)이 존재합니다. 원형은 전 인류가 공유하는 상징적 이미지로, 어머니, 영웅, 그림자 같은 보편적 상징이 꿈속에 등장할 수 있습니다.

융은 꿈을 해석하는 과정이 곧 자기 성장의 여정이라고 말했습니다. 우리는 꿈속 상징을 이해하면서 자신이 억눌렀던 감정을 마주하고, 내면의 다양한 부분을 통합할 수 있다는 것입니다.

제 경우 ‘길을 잃는 꿈’을 반복해서 꾸었는데, 융의 관점에서 보니 이는 단순한 불안이 아니라 내 삶의 방향을 찾지 못한 상태를 보여주는 상징이었습니다. 실제로 그 시기 저는 커리어 전환을 고민하고 있었고, 제 무의식이 꿈을 통해 메시지를 보내고 있던 셈이죠.

3. 앨런 홉슨 – 활성화-통합 이론

20세기 후반, 꿈 연구는 뇌과학의 영역으로 확장됩니다. 하버드 의대 정신과 교수였던 앨런 홉슨(Allan Hobson)은 ‘활성화-통합 이론(Activation-Synthesis Theory)’을 제안했습니다.

그의 이론에 따르면 꿈은 단순히 무의식의 상징이 아니라, 뇌가 수면 중 무작위적으로 발생하는 신경 활동을 의미 있는 이야기로 재구성하는 과정입니다.

즉, 꿈은 뇌의 생리적 활동이 만들어낸 부산물이지만, 인간의 뇌가 본능적으로 ‘이야기’를 만들기 때문에 하나의 줄거리로 엮여 나타나는 것입니다.

이 이론은 꿈의 신비성을 줄였다는 비판도 있지만, 뇌과학적으로 꿈을 설명하는 데 큰 기여를 했습니다.

4. 마크 솔름스 – 신경과학과 무의식의 연결

현대 신경심리학자 마크 솔름스(Mark Solms)는 프로이트의 이론을 현대 뇌과학과 연결하려는 시도를 했습니다.

그는 꿈이 특정한 뇌 회로와 깊은 관련이 있다는 점을 밝혔고, 단순한 무작위 활동이 아니라 감정과 동기에 기반한 뇌의 활동임을 주장했습니다.

솔름스의 연구는 프로이트가 말한 무의식과 현대 신경과학을 연결하는 다리 역할을 했다는 점에서 의미가 있습니다.

5. 어니스트 하트만 – 감정 처리의 장치로서의 꿈

어니스트 하트만(Ernest Hartmann)은 꿈을 감정을 처리하는 과정으로 보았습니다.

그는 꿈을 ‘뇌의 정서적 온도조절장치’라고 표현했는데, 이는 우리가 낮 동안 경험한 강한 감정이나 스트레스를 수면 중에 조절하고 통합하는 역할을 한다는 의미입니다.

실제로 저도 힘든 시기를 보낼 때마다 악몽을 자주 꾼 경험이 있습니다. 아침에 일어나면 오히려 감정이 조금 정리된 느낌이 들었는데, 하틀만의 이론은 이 경험을 잘 설명해 주었습니다.

6. 학자들의 꿈 해석 비교 정리

- 프로이트: 꿈은 억압된 무의식적 욕망의 표현

- 융: 꿈은 집단 무의식과 원형의 상징

- 홉슨: 꿈은 뇌의 무작위 신경 활동을 재구성한 이야기

- 솔름스: 꿈은 감정과 동기를 반영하는 뇌의 특정 회로 활동

- 하틀만: 꿈은 감정을 처리하고 조절하는 뇌의 장치

이렇게 보면 꿈에 대한 해석은 학자마다 다양하게 달라집니다. 어떤 학자는 욕망과 무의식을 강조하고, 또 다른 학자는 뇌의 생리적 작용이나 감정 처리에 초점을 맞춥니다.

꿈은 왜 꾸는걸까? 꿈은 우리를 이해하는 또 하나의 창

지금까지 살펴본 것처럼, 꿈에 대한 해석은 시대와 학자에 따라 크게 달라집니다. 프로이트와 융은 무의식을 탐구하는 도구로서 꿈을 바라봤고, 현대 학자들은 뇌과학과 감정 조절의 측면에서 설명했습니다.

하지만 공통적으로 드러나는 점은, 꿈이 단순한 환상이 아니라 인간의 마음과 삶을 이해하는 중요한 열쇠라는 사실입니다.

여러분도 오늘 밤 꾸게 될 꿈을 단순히 스쳐 지나가지 말고, ‘이 꿈은 내 마음이 전하는 메시지가 아닐까?’라는 질문을 던져 보시길 바랍니다. 그 과정이 바로 자기 이해와 성장을 향한 첫걸음이 될 수 있습니다.

▶ 확장해서 보면 좋은 글

- 프로이트 꿈의 해석 이론 - 무의식이 전하는 심리 신호

'꿈과 뇌의 과학' 카테고리의 다른 글

| 어니스트 하트만의 경계성 이론으로 본 사람마다 다른 꿈의 이유 (0) | 2025.09.04 |

|---|---|

| 플라톤의 이데아론과 꿈 해석의 연결고리 (1) | 2025.09.02 |

| 마크 솔름스의 신경심리학적 꿈 이론 정리 (0) | 2025.09.02 |

| 앨런 홉슨의 꿈 연구- 활성화-통합 이론으로 보는 꿈의 과학 (2) | 2025.09.01 |

| 칼 융의 분석심리학- 무의식과 자기 성장의 여정 (1) | 2025.08.31 |

| 프로이트 꿈의 해석 이론 – 무의식이 전하는 심리 신호 (1) | 2025.08.31 |

| 수면 부족이 감정에 미치는 영향 – 분노, 불안, 우울의 악순환 끊기 (1) | 2025.08.31 |

| 자주 꾸는 꿈 TOP 7, 꿈이 보내는 심리 신호 해석 가이드 (1) | 2025.08.29 |